アルコール体質遺伝子検査~判定できる9つのタイプとは

お酒に対して強い人とお酒に弱い人。その違いは何なのでしょうか?

また、お酒は「百薬の長」といわれ、適量であればそれなりの効用が考えられています。

しかし、飲み過ぎは「万病のもと」といわれるように、当然病気のリスクを高めてしまいます。

一人ひとりで異なる「アルコール体質」。

お酒を飲んで体内に入ったアルコールは、体質によって分解される時間や体に与える影響は様々。その体質には、まさに遺伝子が関係しています。

グランプロクリニック銀座の「アルコール体質遺伝子検査」では、アルコール分解に関係する遺伝子を調べることで、自分がどんなタイプのアルコール遺伝子をもっているのかがわかります。

アルコール体質遺伝子検査はこんな方におすすめ

●日常生活で飲酒習慣がある方

●飲酒によって二日酔いや体調が悪くなる方

●お酒を飲むと顔が赤くなる方

●仕事柄お酒を飲む機会の多い方

●これから飲酒の機会が増えてくる20歳の方

●お酒に強いのか、弱いのかを知りたい方

アルコール体質遺伝子検査とは

日本人のアルコールを分解する機能は、欧米人に比べて遺伝子的に低いと言われています。

自分のアルコール体質を遺伝子レベルで知ることによって、単にお酒が強い(飲める)、弱い(飲めない)を判断するだけでなく、「どんな体質なのか?」「飲酒が健康に対してどのような悪影響を及ぼすのか?」などを分析することができる検査です。

- クリニック内で口腔粘膜を採取。同時に検査結果を聞いていただくための予約を取っていただきます。ご予定が分からない方は、後日お電話にてご予約ください。お支払いは採取当日にしていただいております。

- 採取した口腔粘膜はクリニックから外部検査機関に送付。

- 結果は検査機関からクリニックに送られます。(目安:検体到着後2~3週間)

- クリニックで検査結果の説明を受けていただきます。

アルコールが体内で分解されるメカニズム

生活を楽しくしてくれる魅力のあるアイテム「お酒」。

たとえば、食事や趣味、人間関係など、様々な場面で登場します。

そんなお酒とともにつくられる時間をより充実させるためには、自分のアルコール体質を知り、適量のお酒を飲むこと。

けっして「お酒に飲まれない」ことが大切です。

そもそも、お酒は体内でどのように分解されているのでしょうか。

体内に入ったお酒(アルコール)は、胃や小腸で吸収され、血液によって肝臓に運ばれます。

アルコールの主成分である「エタノール」は、酔いの原因物質です。

次に、肝臓でアルコールは「アルコール脱水素酵素(ADH)」(以下、ADH)という分解酵素によって分解され、アセトアルデヒドに酸化されます。このアセトアルデヒドは、体にとっての有害物質。蓄積すると顔の赤みや頭痛、吐き気などを引き起こすのです。

その後、アセトアルデヒドは再び肝臓で「アルデヒド脱水素酵素(ALDH)」(以下、ALDH)により、体にとって無害である「酢酸」に分解されます。

このアルデヒド脱水素酵素の働きが弱いと、アセトアルデヒドがなかなか酢酸に酸化されず、体内に蓄積され続けてしまうのです。

そして、酢酸は血液によって全身を巡り、筋肉や脂肪などで水と二酸化炭素に分解されて体から排出されます。これがアルコール分解のメカニズムです。

お酒の強さを決める2つの遺伝子

では、お酒に対しての「強い」、「弱い」というのは、どのように決まっているのでしょうか。

それは、アルコールを分解する「ADH」とアセトアルデヒドを分解する「ALDH」の能力によって決まります。

血液中のアルコール濃度を下げてくれるのが、肝臓に存在するADHです。その中の一つが「1B型アルコール脱水素酵素(ADH1B)」(以下、ADH1B)。アルコールをアセトアルデヒドに分解するという働きがあります。ADHはアルコールの抜けやすさや、酔いやすさに関係しているのです。

ADH1Bをつくる遺伝子には、「低活性型」と「活性型」、「高活性型」があり、活性型と高活性型は、アルコールがアセトアルデヒドに分解するまでにあまり時間をかけません。逆に、低活性型は分解までに時間がかかり、血液中にアルコールが残ってしまうため、酔いの状態が長く続きます。

また、アセトアルデヒドへの分解が遅いこともあり、顔の赤みや頭痛、吐き気などの症状が弱くなる傾向にあります。そのため、活性型や高活性型に比べてアルコール依存症になりやすく、健康障害のリスクも高いとされているのです。

1B型アルコール脱水素酵素(ADH1B)遺伝子

アルコールをアセトアルデヒドに変える酵素。

ADH1Bの遺伝子タイプによってアルコールの分解能力が異なる。

「低活性型」「活性型」「高活性型」の3タイプ。

次にALDH。アセトアルデヒドは、17種類もあるALDHの役割分担によって分解され、酢酸へと酸化されます。

それらの一つが「2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」(以下、ALDH2)です。

ALDH2には、「活性型」、「低活性型」、「非活性型」の3タイプの遺伝子が存在。

たとえば、活性型はアセトアルデヒド分解能力が高いため、酢酸への分解速度が速く、アセトアルデヒドが体内に蓄積する時間が短い。

つまり、お酒による症状が出にくいため、お酒に強いのです。

一方、低活性型は分解速度が活性型より劣るため、肝臓にアセトアルデヒドが蓄積しやすく、お酒に弱いといえます。

さらに、突然変異で分解能力が低下した非活性型。それはアセトアルデヒドの分解ができません。

少量のアルコールでも血液中のアセトアルデヒド濃度が急激に増加。

顔の赤みや頭痛、吐き気などの症状が強く出るため、お酒をほとんど飲めないタイプです。

2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)遺伝子

アセトアルデヒドを酢酸に変える酵素。

ALDH2の遺伝子タイプによってアセトアルデヒドの分解能力が異なる。

「活性型」「低活性型」「非活性型」の3タイプ。

したがって、それら「ADH1B」と「ALDH2」をつくる2つの遺伝子タイプによって、お酒に「強いのか」、「弱いのか」が決まってくるのです。

検査からわかる9つの遺伝子タイプ

「ADH1B」と「ALDH2」には、それぞれ3つの遺伝子タイプがあり、一人ひとりのアルコール体質をそれら9つのタイプに分類することが可能。

そのタイプを判定するのが「アルコール体質遺伝子検査」です。

アルコール体質を遺伝子レベルでチェックすることができます。

アルコール体質遺伝子検査はとても簡単です。付属の綿棒を使い、口の中の粘膜を採取するだけ。面倒な手間や痛みなどの負担はかかりません。

アルコール体質遺伝子検査で判定する9つのタイプ

依存症リスクが最も高い大酒飲みタイプ

飲酒による健康リスクが最も高いタイプ

お酒を完全に受けつけないタイプ

つい飲み過ぎてしまう大酒飲みタイプ

飲酒による健康リスクが高いタイプ

お酒を完全に受けつけないタイプ

つい飲み過ぎてしまう大酒飲みタイプ

飲酒による健康リスクが高いタイプ

お酒を完全に受けつけないタイプ

さらに、それらの9つの遺伝子タイプは、健康リスクに関わる5つのアルコール体質に分類することができます。

W1型

飲酒しても顔が赤くはならないが、アルコールの分解が遅いため、お酒が長く残るため、酔いやすく、お酒好きになりやすいのが特徴。アルコール依存症に最もなりやすく、健康障害へのリスクも高い。

W2型・ W3型

アルコールとアセトアルデヒドの分解が速い。いわゆる「お酒に強い」人たち。顔の赤さや頭痛などの症状は出にくい。しかし、飲酒量が増える傾向にあるため、健康障害へのリスクが高く、アルコール依存症になりやすい。

R1型

アルコールの分解が遅いため、飲酒による顔の赤さや頭痛などの症状は軽い。

お酒に強いと勘違いしやすく、お酒好きにもなりやすい。

けれど、アセトアルデヒドの分解も遅いため、飲酒による健康障害へのリスクがとても高く、アルコール依存症のリスクも高い。

R2型・R3型

少しの飲酒でも顔が赤くなるが、アルコールが抜けやすいため、飲み続けられる。

とはいえ、アセトアルデヒドが抜けず頭痛や吐き気を起こしやすく、二日酔いになりやすい。飲み続けると健康障害のリスクが高くなる。

RR1型・ RR2型・RR3型

アセトアルデヒドの分解がほとんどできないため、お酒を飲んではいけない人たち。飲酒すると急性アルコール中毒になることが最も多い。

つまり、ALDH2活性型の遺伝子をもっている人は、お酒に強い体質だといえるのです。

モンゴロイドがもつ遺伝子はお酒に弱い?

お酒に対しての強さに関係するALDH2の活性度。日本人は外国の人に比べて、一般的にお酒に弱いとされており、それには理由があります。

日本人の約半数は、生まれつきALDH2低活性型もしくは非活性型です。

つまり、アセトアルデヒドを速やかに分解することができないため、少量のアルコールでも酔ってしまいます。

遥か昔、人類が黒人と白人、黄色人種に分岐した後に、何故かモンゴロイド(蒙古系人種=黄色人種)の中に突然変異的にALDH2の活性を失ってしまった人たちが出現。

そして、時代が経つにつれ、モンゴロイド系にはお酒に弱い人種が次第に増えていきました。

それにより、今日、ALDH2低活性型・非活性型の存在はモンゴロイドの特徴です。また黒人、白人にはALDH2低活性型・非活性型が存在しないとされています。

したがって、北方アジア起源の民族モンゴロイドから派生した人種である日本人は、お酒に弱いのです。

ネグロイドである黒人、コーカソイドである白人は、ALDH2活性型がほとんどのため、お酒に強い人種です。

ALDH2の低活性型・非活性型の割合 ※1

- ヨーロッパ系白人:0%

- アフリカ系黒人:0%

- トルコ人:0%

- アメリカ先住民:0%~4%

- タイ人:10%

- フィリピン人:13%

- 中国人:41%

- 日本人:44%

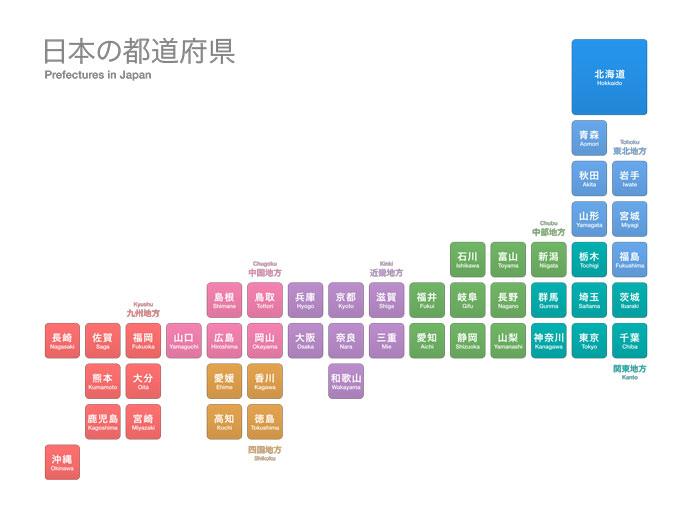

日本の酒豪ナンバーワンは秋田県

次は日本の都道府県ごとのお酒に対する強さを見てみましょう。

元筑波大学教授の原田勝二氏は、ALDH2の遺伝子タイプを全国5000人以上から調査し、お酒に強いとされる「酒豪型遺伝子の出現率」を都道府県ごとに割り出しました。

2位は岩手県と鹿児島県の71.4%、続いて4位が福島県、5位が埼玉県です。

逆に、最も酒豪が少なかった47位の三重県は39.7%で、次いで46位に愛知県の41.4%、45位には45.7%で石川県の順で少なかったとされています。

研究によると、近畿・中部地方から離れるほど酒豪が多く、近畿・中部・中国地方にはお酒に弱い人が多いという結果です。※2

都道府県別・酒豪型遺伝子の出現率(%)

| 秋田県76.7 | 岩手県71.4 | 鹿児島県71.4 | 福島県70.4 |

| 埼玉県65.4 | 山形県65.1 | 北海道64.8 | 沖縄県64.8 |

| 熊本県64.3 | 高知県64.0 | 千葉県63.4 | 青森県63.2 |

| 宮城県63.2 | 新潟県62.4 | 神奈川県61.9 | 香川県61.6 |

| 大分県60.2 | 宮崎県60.2 | 東京都60.0 | 栃木県59.8 |

| 茨城県59.3 | 山梨県59.3 | 長野県58.5 | 福井県58.5 |

| 鳥取県58.5 | 島根県58.5 | 愛媛県58.5 | 兵庫県57.8 |

| 福岡県57.8 | 静岡県57.2 | 山口県56.3 | 佐賀県56.3 |

| 長崎県56.3 | 徳島県56.0 | 滋賀県55.8 | 京都府55.5 |

| 群馬県54.8 | 富山県54.8 | 岡山県53.8 | 奈良県53.3 |

| 大阪府53.0 | 広島県52.4 | 和歌山県49.7 | 岐阜県47.6 |

| 石川県45.7 | 愛知県41.4 | 三重県39.7 |

アルコールは発がんに影響する

WHO(世界保健機関)およびIRAC(WHOの国際がん研究機関)の評価では、飲酒は口腔や咽頭、喉頭、食道、肝臓、大腸、女性の乳房のがんの原因になるとされています。アルコールやアセトアルデヒドには発がん性があり、ADH1B低活性型の人は、食道がんや咽頭がんになりやすいのです。

また、ALDH2の働きが弱い低活性型・非活性型の人では、アルコールおよびアセトアルデヒドに長時間さらされることになり、口腔・咽頭・食道の発がんリスクが高くなるといわれています。※3※4

妊婦のアルコール摂取は危険である

一般的に女性は男性に比べて、アルコール分解能力が3分の2しかないとされており、飲み過ぎには気をつける必要があります。

また、妊娠中にお酒を飲むと、胎盤を通してアルコールが胎児の血液に流れ込んでしまいます。

胎児はアルコールを分解する能力が未発達のため、母体よりもさらに影響を受けやすく、妊婦が大量に飲酒すると、「胎児性アルコール症候群」などの深刻な障害につながってしまう。たとえば、発育障害や知能障害、顔容異常などです。

胎児への危険を避けるためにも、妊娠から授乳期間中の飲酒は控えましょう。

自分の体質に合った楽しい飲酒を

厚生労働省は、生活習慣予防のための健康情報サイト「e-ヘルスネット」で、厚生労働省のガイドラインや既存のエビデンスを踏まえた「健康を守るための12の飲酒ルール」を提案しています。

- 飲酒は1日平均2ドリンク以下

節度ある適度な飲酒を守りましょう。 - 女性・高齢者は少なめに

中年男性に比べて、女性や高齢者は飲酒量を控えることをおすすめします。例えば1日350mlの缶ビール一本以下を目安としてみましょう。 - 赤型体質も少なめに

飲酒後にフラッシング反応を起こす人をここでは赤型体質とも呼びます。この体質はアルコールの分解が遅く、がんや様々な臓器障害を起こしやすいといわれています。 - たまに飲んでも大酒しない

たとえ飲む回数が少なくとも一時に大量に飲むと、身体を痛めたり事故の危険を増したり依存を進行させたりします。 - 食事と一緒にゆっくりと

空腹時に飲んだり一気に飲んだりすると、アルコールの血中濃度が急速に上がり、悪酔いしたり場合によっては急性アルコール中毒を引き起こします。またあなたの身体を守るためにも濃い酒は薄めて飲むようにしましょう。 - 寝酒は極力控えよう

寝酒(眠りを助けるための飲酒)は、睡眠を浅くします。健康な深い睡眠を得るためには、アルコールの力を借りないほうがよいでしょう。 - 週に2日は休肝日

週に2日は肝臓をアルコールから開放してやりましょう。そうすることで依存も予防できます。 - 薬の治療中はノーアルコール

アルコールは薬の効果を強めたり弱めたりします。また精神安定剤と一緒に飲むと、互いの依存をはやめることが知られています。 - 入浴・運動・仕事前はノーアルコール

飲酒後に入浴や運動をすると、不整脈や血圧の変動を起こすことがあり危険です。またアルコールは運動機能や判断力を低下させます。 - 妊娠・授乳中はノーアルコール

妊娠中の飲酒は胎児の発達を阻害し、胎児性アルコール症候群を引き起こすことがあります。またアルコールは授乳中の母乳に入り、乳児の発達を阻害します。 - 依存症者は生涯断酒

依存症は飲酒のコントロールができないことがその特徴で、断酒を続けることが唯一の回復方法です。 - 定期的に検診を

定期的に肝機能検査などを受けて、飲み過ぎていないかチェックしましょう。また赤型体質の習慣飲酒者は、食道や大腸のがん検診を受けましょう。

監修:独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長 樋口 進※5

自分のアルコール体質を知ることによって、より楽しくお酒と付き合うことができます。ぜひ、グランプロクリニック銀座で、自分のアルコール体質を遺伝子レベルで知ることができる「アルコール体質遺伝子検査」を受けてみませんか。

※1)原田勝二:Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 99, No.2, 123-139,1991.より改変

※2)日本経済新聞:“酒豪”どこに多い?「全国酒豪マップ」の謎(2010年7月2日)

※3)Baan R, Straif K, Grosse Y et al. Carcinogenicity of alcoholic beverages. Lancet Oncol 8: 292-293, 2007.

※4)IARC: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 96. Alcohol beverage consumption and ethyl carbamate (urethane). IARC, Lyon, 2010

ブログ記述者

ブログ記述者

グランプロクリニック銀座理事長

岩本 麻奈

東京女子医科大学卒業。慶應病院や済生会中央病院などで臨床経験を積んだ後、1997年に渡仏。美容皮膚科学、自然医学、抗老化医学などを学ぶ。現在、パリの中心に居を構え、欧州大手製薬会社やコスメメーカーなどのコンサルタントを務める傍ら、様々なメディアを通して美容情報を発信中。著書は『女性誌にはゼッタイ書けないコスメの常識』『パリのマダムに生涯恋愛現役の秘訣を学ぶ』など多数。